課題・悩みをズバッと解決!

PCB基板のことなら

[ 基板屋NEXT ]

基板屋NEXTとは?

PCB基板に関わるプロフェッショナルのための相談受付サイトです。

創業以来約40年にわたり「プリント配線板のスペシャリスト」集団として高い評価を得てきた豊光社がお届けする、プロフェッショナルに向けた相談受付サイトです。

回路設計

回路設計、筐体設計、システム設計など、各種製品開発も承ります。

40年以上に渡って基板のトータルサービスを提供してきたノウハウ・実績はもちろん、当社ライティング事業で培った商品化の知恵をお客様の商品開発にお役立てください。

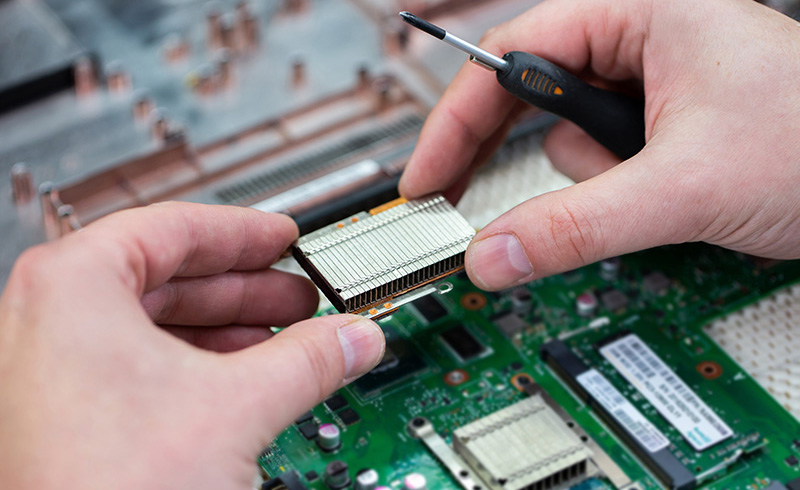

PCB設計

当社には国家試験「プリント配線板製造(設計)」に合格した設計経験10年以上のスタッフが多数在籍しています。

お客様からの設計のご依頼に対し基板設計担当者が案件ごとに専任・ もしくはチームで担当します。

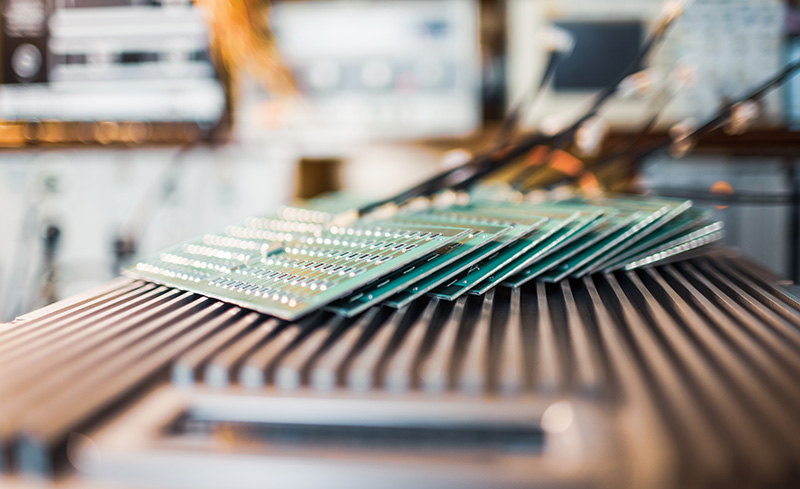

PCB製作

基板の品質に自信があります。

全国の基板メーカーを知り尽くし、日頃から協力関係を構築することで、お客様のニーズに合わせた設備・スキルと納期を国内海外から選定・最適化します。

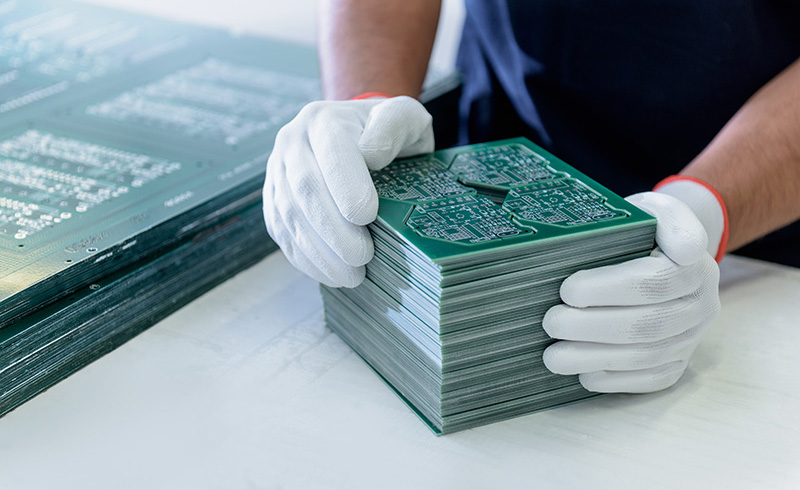

部品実装・量産

小ロット・試作対応での手のせ実装から、超高速マウンタによる機械実装まで、小ロット~大ロットまで柔軟な対応が可能です。

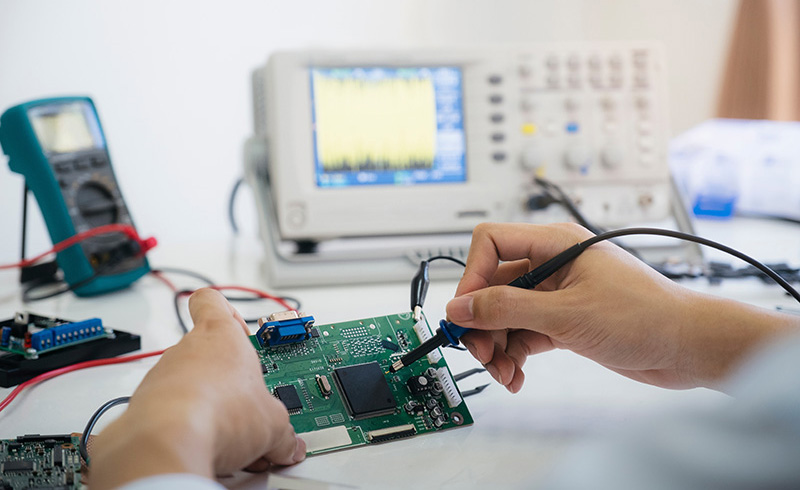

管理・評価

製品の品質を左右する基板の品質。

1969年の創業時より40年以上に渡って培った豊富な実績とノウハウで徹底評価することが可能です。